Book Collectors are Lovers

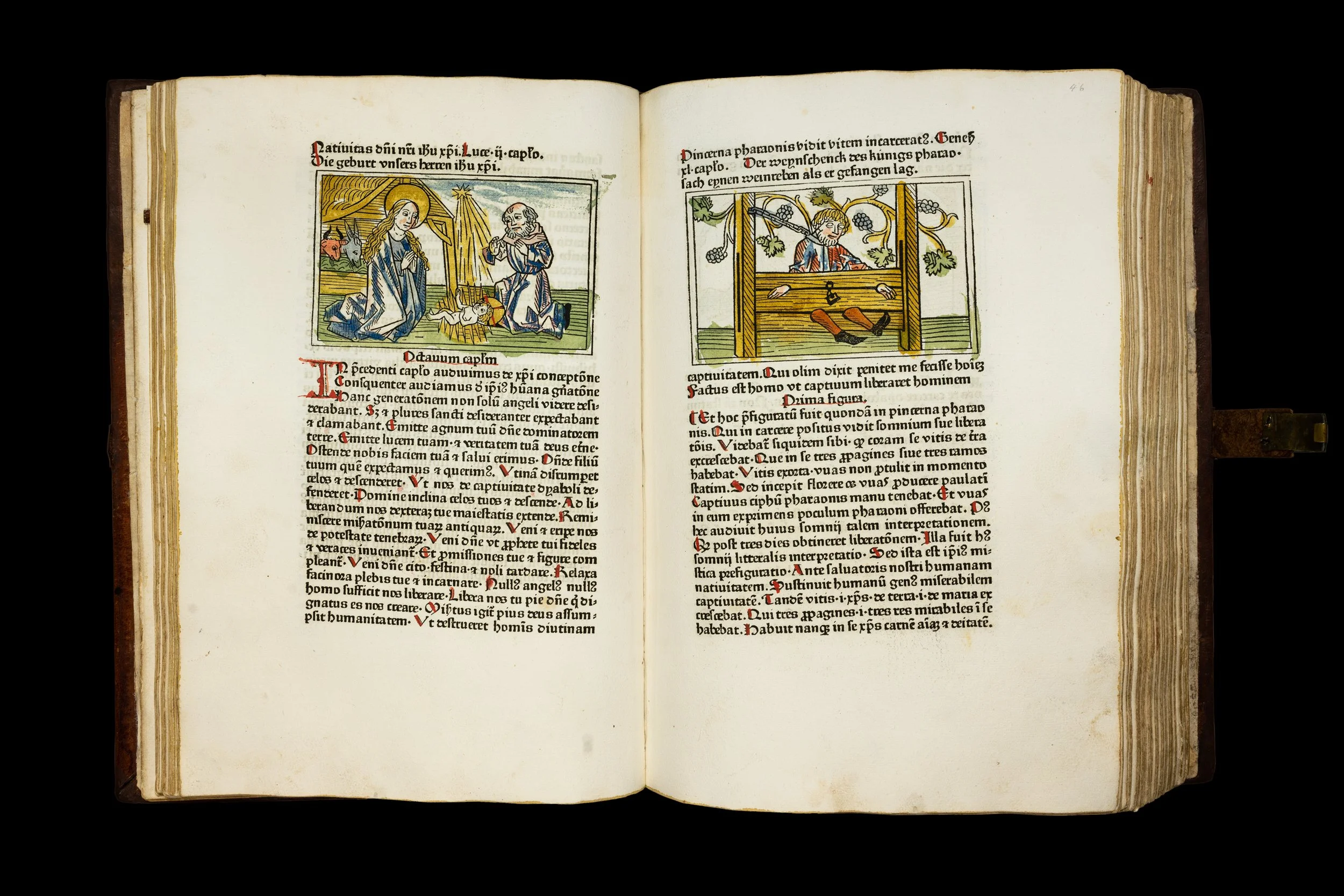

Das persönliche Exemplar des ersten Druckers von Augsburg, Günther Zainer: „Speculum humanae salvationis“, 1472/73, 269 Blätter mit 192 zeitgenössisch kolorierten Holzschnitten.

Büchersammler sind Liebende

The following interview was conducted by Ursula Scheer.

Originally appeared in the Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 25 January 2025.

Heribert Tenschert zählt international zu den führenden Antiquaren. Ein Gespräch zur Messe in Stuttgart über die Faszination bibliophiler Kostbarkeiten.

FAZ: Herr Tenschert, als einer der international anerkanntesten Händler für rare Druckwerke zeigen Sie auf der Stuttgarter Antiquariatsmesse das kostbarste Exponat: Knapp eine halbe Million Euro soll ein spätmittelalterlicher Druck christlicher Erbauungsliteratur kosten. Was ist das Besonderes an dieser Inkunabel?

Heribert Tenschert: Die literarische Tradition dieses „Heilsspiegels“ beginnt im frühen 14. Jahrhundert mit Handschriften in Latein oder Deutsch, von der wir heute noch gut 300 kennen. Sie setzt sich in der frühen Zeit des Buchdrucks mit einer breiten Überlieferung fort. Was wir hier zeigen, ist die erste Ausgabe im Druck des „Speculum humanae salvationis“, die der erste Augsburger Drucker Günther Zainer 1472 oder 1473 hergestellt hat. Damals druckte er noch im Kloster Sankt Ulrich und Afra, nicht in seiner eigenen Werkstatt.

Wie viele Exemplare gibt es von dieser Ausgabe noch?

Weltweit wohl etwa zwei Dutzend Exemplare in öffentlichen Bibliotheken. aber der Teufel steckt im Detail, weil Inkunabeln häufig unvollständig sind. In privater Hand ist das Buch äußerst selten. Ich hatte früher das Exemplar des Arts-and-Crafts-Druckers William Morris, doch das war nicht vergleichbar mit dem, das ich jetzt in Stuttgart anbiete. Das vorliegende hat 192 Holzschnitte, es ist das Exemplar des Druckers selbst, also das schönste. Gerade das Kolorit ist von einer einzigartig lässigen Vollendung.

Welchen Käufer wünschen Sie sich für dieses Werk?

Was ich mir wünsche, geht selten in Erfüllung. aber ich wünsche mir einen erleuchteten Privatsammler, der sagt: Wieso kostet das so wenig? Der Preis ist kein Geld für dieses Exemplar, ganz im Ernst. Ich würde mich aber auch freuen, wenn eine große Institution sich zum Kauf entschlösse. Doch Institutionen sind derzeit meist mit Digitalisierung befasst und haben selten das Geld für exklusive Erwerbungen.

Ist eine öffentliche Einrichtung der beste Ort für ein historisch bedeutsames Druckwerk?

Überhaupt nicht. Ich spreche aus 47 Jahren Berufserfahrung: Fast immer, wenn ich etwas Entsprechendes an eine Institution verkauft habe, konnte sie vorab nicht genug Versprechungen für Ausstellungen machen. Fast nie wurde etwas daraus. Deshalb bin ich grundsätzlich dafür, dass diese Dinge in die Hände privater Sammler kommen. sie lieben ihre Objekte, kümmern sich um sie und sind keineswegs abgeneigt, sie auszustellen.

Dafür, dass Institutionen lieber bewahren als ausstellen, gibt es allerdings konservatorische Argumente. Sind wertvolle Bücher nicht am besten unberührt im Dunkeln unter klimatisch stabilen Bedingungen aufgehoben?

Das stimmt alles nicht. Ich habe in meinem Leben zwischen 200.000 und 300.000 Bücher besessen, davon waren vielleicht 25.000 wirklich bedeutsam. Kein einziges Buch ist in meinem Besitz in eine schlechtere Verfassung geraten, im Gegenteil. In den Magazinen großer Institutionen verstauben Bücher. Dass man sie nicht zeigen könne, ist unfug. Ich habe Manuskripte gehabt, von denen eine Doppelseite jahrzehntelang bei Tageslicht ausgestellt worden war. Es war kein Unterschied im Zustand zu den übrigen Seiten feststellbar.

Wie würden Sie Ihre private Kundschaft beschreiben?

Sammler sind Liebende. Sie lieben, was sie sammeln, und sie lieben sich selbst in ihrer Sammlung. Insofern ist für die Sammelobjekte während der Lebenszeit der Sammler gut gesorgt. Stirbt aber ein Sammler, wird fast naturgesetzhaft die Kollektion aufgelöst und zu den großen Auktionshäusern gegeben. Das ist ein Jammer, weil es nur weniger Monate bedürfte, um sich einzufühlen und die Sammlung mit eigenen Interessen fortzuführen.

Ist die Angst vor Wasser, Feuer und Bücherwürmern stetiger Begleiter des Büchersammlers?

Das sind eher Vorurteile. Natürlich muss eine gewisse Vorsicht walten, aber wenn die Leute mich fragen, was ich tun würde, wenn mein Antiquariat in der Bibermühle mir über dem Kopf abbrennen würde, dann sage ich trotz meines Alters: Dann mache ich es halt von Neuem. Mögliche Gefahren muss man mit einer gewissen Gelassenheit betrachten.

Fällt es Ihnen schwer, sich von besonderen Stücken zu trennen?

Bestimmte Dinge wachsen mir durchaus ans Herz, etwa wenn ich lange mit Handschriften zusammengelebt habe oder über sie verloren gegangenes Wissen wiederentdeckt habe. So habe ich von einem Manuskript herausgefunden, dass es nachweislich Katharina von Aragon, der Frau Heinrichs VIII., gehört hatte. Dann fällt es schwer, sich zu trennen. Leichter ist es, wenn ich Objekte an befreundete Sammler abgeben kann.

Sie haben, um Ihr erstes Antiquariat zu eröffnen, Ihr geisteswissenschaftliches Studium in Freiburg abgebrochen. Inzwischen tragen Sie eine Ehrendoktorwürde der Universität. Wird man als Antiquar zwangsläufig zum Forscher?

Das ist eine Wunschvorstellung. Ich wollte eine Dissertation schreiben über die altprovençalischen Troubadours, doch das erschien mir letztlich zu sehr wie eine Nabelschau. Damit wollte ich nicht mein Leben verbringen. Aber Bücher habe ich immer geliebt, nicht nur die Inhalte, auch ihre Form. Das Bibliophile war in Deutschland immer unterschätzt. Darin habe ich meine Chance gesehen.

Wie wurde die Faszination für Bücher bei Ihnen geweckt?

Ich habe früh zu lesen begonnen, mit etwa sieben Jahren. Meine Eltern und Großeltern waren Flüchtlinge aus Böhmen und Schlesien. Es gab also zunächst nicht viel Lesestoff. Ich habe gelesen, was immer mir in die Hände fiel. Mit ungefähr elf Jahren bekam ich eine Anthologie deutscher Gedichte der Zwanzigerjahre in die Finger. Das hat mich gewissermaßen fixiert: seitdem konnte ich nicht mehr ohne die Schönheit der deutschen Sprache leben. Und so kam ich über die Lyrik zu Büchern allgemein.

Wenn Sie zurückschauen: Was war bisher die größte Entdeckung Ihrer beruflichen Laufbahn?

Das ist schwer zu sagen. Ich könnte aber die 48-zeilige Bibel nennen, das ist die zweite gedruckte Bibel nach der Gutenbergs, von seinem Drucker und seinem Financier 1462 ins Werk gesetzt. Davon hatte ich zwei Exemplare auf Pergament. Das sind fast 500 Blatt. Bedenken sie, für jeden Band haben fast ebenso viele Schafe ihre Haut gegeben.

Auf der Messe treten Sie mit sechs Ihrer Sammlungen aus sechs Jahrhunderten an, von Inkunabeln des 15. Jahrhunderts bis hin zu illustrierten Büchern der französischen Romantik. Ganz in der Vergangenheit eingerichtet haben Sie sich aber nie, sondern sind auch als Verleger Ihres Freundes Martin Walser hervorgetreten. Lesen Sie aktuelle Literatur?

Das tue ich durchaus. Aber wenn sie einen literarischen Hallraum von drei Jahrtausenden um sich herum haben, angefangen von der Ilias Homers, dann reduziert sich natürlich das Interesse für die zeitgenössische Literatur.

Sie sind zum vierzigsten Mal bei der Stuttgarter Antiquariatsmesse dabei. Welche Bedeutung sprechen Sie ihr zu?

Man muss das Faktum von Antiquariatsmessen und das Bewusstsein vom schönen alten Buch lebendig erhalten. Das ist einer der Hauptgründe, weshalb wir sehr gerne nach Stuttgart kommen.

Das Gespräch führte Ursula Scheer.